STORIA DELL'AZIENDA

![]()

Il 19 febbraio 1819 Vittorio Emanuele I ordinava che «...

l’ingrandimento della città di Torino avrà luogo dalla contrada di Po sino al

fiume». Con la realizzazione della piazza Vittorio su iniziativa di Carlo

Felice, la costruzione del ponte e della monumentale chiesa Gran Madre di Dio,

inaugurata il 20 maggio 1831, prende la sua forma urbanistica il Borgo di Po,

quarto ingrandimento di Torino.

Il 19 febbraio 1819 Vittorio Emanuele I ordinava che «...

l’ingrandimento della città di Torino avrà luogo dalla contrada di Po sino al

fiume». Con la realizzazione della piazza Vittorio su iniziativa di Carlo

Felice, la costruzione del ponte e della monumentale chiesa Gran Madre di Dio,

inaugurata il 20 maggio 1831, prende la sua forma urbanistica il Borgo di Po,

quarto ingrandimento di Torino.

In questo contesto si inserisce nel 1835 un modesto

carradore di trent’anni, Guglielmo Diatto, arrivato da Carmagnola, piccolo

centro agricolo piemontese. Affittato dal conte Francesco Gay un piccolo tratto

di terreno sulla sponda destra del Po, apre una bottega per la fabbricazione di

ruote per carrettoni. Questo rappresenta l’atto costitutivo di quella che

diventerà la grande fabbrica Diatto. Soltanto nel 1861 Guglielmo Diatto

acquista dal conte il terreno e la casa “siti al di là del Po in Strada

Piacenza” per lire 69.000 con atto notarile del cinque maggio, rogato Guglielmo

Teppati.

Le officine sono in piena espansione quando, il 16

ottobre 1864, Guglielmo Diatto muore all’età di ses-sant’anni. Il testamento

datato 6 settembre istituisce eredi universali i quattro figli, Vincenzo,

Giovanni, Giovanni Battista e Pietro, lasciando la quota legittima alla moglie

Anna e alle figlie Teresa, Angela, Giuseppa e Rosa. La discendenza femminile

consolida il patrimonio ai quattro fratelli con atto del 31 gennaio 1867.

È in quest’epoca che entra in scena Giovanni Battista Diatto,

considerato da tutti il fondatore dell’indu-stria tra le più prestigiose del

mondo per la costruzione di materiale ferroviario. Il 1º settembre 1868 la

ditta assume la denominazione sociale di Fratelli Diatto e continua la sua

espansione lungo il fiume Po: gradual-mente vengono acquistati altri terreni

tanto che le officine si estendono dal ponte Vittorio Emanuele al ponte in

ferro Maria Teresa.

Il 10 agosto 1880 muore Vincenzo, celibe, designando

eredi universali la madre, i fratelli e le sorelle. Quattro anni dopo, il 14

settembre 1884, scompare anche Pietro. Per ragioni di comproprietà, gli stabili

e i terreni situati in Borgo di Po vengono assegnati in eredità ai due fratelli

rimasti.

Il 23 luglio 1889 Giovanni e Giovanni Battista Diatto

risolvono la società costituita fra loro e procedono alla divisione del comune

patrimonio consistente nei terreni con le costruzioni entrostanti a uso

industriale e d’abitazione nel Borgo di Po di ettari 2.457. Con questa cessione

Giovanni Battista Diatto diventa padrone assoluto della fabbrica, rilevando la

quota del fratello per la somma di lire 590.000.

Con la costruzione del nuovo ponte Umberto I sul Po,

dedicato dalla città al sovrano ucciso a Monza, il Comune delibera il 3

febbraio 1909 l’esproprio con dichiarazione di pubblica utilità di una parte

dello stabilimento Diatto. Fin dal 1899 la Diatto ha iniziato l’acquisto di

campi e prati in zona Crocetta e nel 1912 riesce a ottenere l’acquisizione

degli stabili e aree della fabbrica di automobili Itala che le consentono il

trasferimento dell’azienda alla barriera di Orbassano con sede in via Rivalta

15.

Termina così, dopo ottantatré anni, l’esistenza della

Diatto nata sulle rive del Po, ma questo nome continua a vivere nel settore

automobilistico grazie ai figli di Giovanni Battista Diatto. I fratelli

Vittorio e Pietro, nipoti di Guglielmo, concludono il 12 aprile 1905 un accordo

fra la loro ditta – Ingegneri Vittorio e Pietro Diatto-Fonderie Officine

Meccaniche Costruzioni in Ferro –, e la Société des Établissements Adolphe

Clément-Automobiles Bayard con sede a Levallois Perret (Parigi), per la

fabbricazione di vetture marca Torino su licenza Clément. Nasce così la Società

Automobili Diatto-A. Clément con capitale sociale di lire 1.500.000, di cui

450.000 versate e durata fino al 30 settembre 1935.

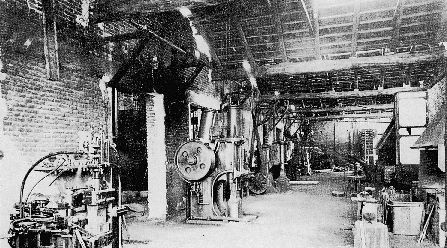

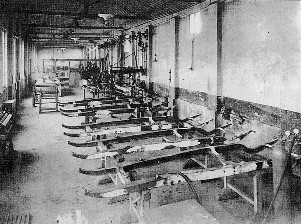

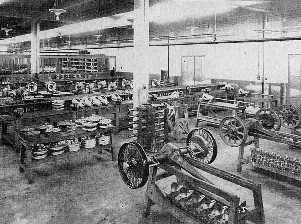

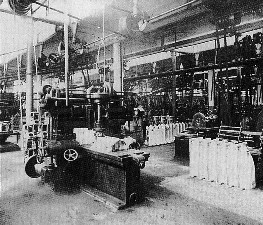

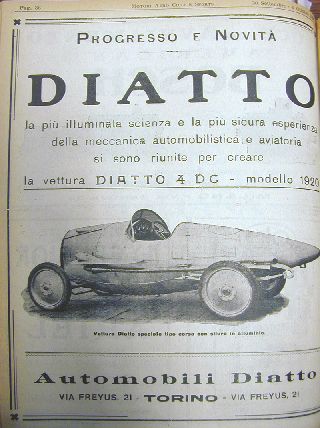

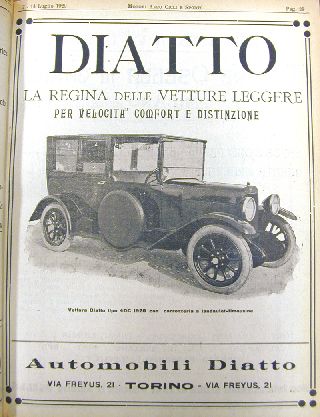

Lo stabilimento sorge a Torino su un’area di 30.000 mq

tra le vie Fréjus, Cesana, Revello e Moretta: la forza installata è di 90 HP

fornita da tre motori a corrente trifase azionanti circa 200 macchine utensili,

alle quali attendono 500 operai. La sede sociale viene stabilita in via Fréjus

21.

Nel 1906 al Concorso Milano-Sanremo, una Diatto-Clément

10/12 HP condotta da Giovanni Gagliardi conquista il primo posto di categoria e

il secondo nella corsa sul chilometro; al Concorso Herkomer una vettura di

20/24 HP è premiata con Targa e Medaglia d’Oro. Felice Buzio con una

Diatto-Clément 12/16 HP guadagna il Gran Premio della Città di Bologna, mentre

Gregorio Vercellone al volante di una 20/24 HP vince numerosi premi alla Coppa

d’Oro del Turismo. Nel 1907 appaiono i modelli marca Torino a quattro cilindri

14/18 HP di 2.724 cc, 20/25 HP di 3.770 cc e 25/35 HP di 4.846 cc, con una

produzione che ben presto raggiunge e si stabilizza sui 250 esemplari annui.

Sono momenti intensi, anche Umberto Boccioni, il pittore

del movimento futurista, nell’autunno del 1907 si è trasferito a Milano col

proposito di documentare, come scrive nel diario, “... il frutto del nostro

tempo industriale”.

La nostra macchina è l’Itala del principe Scipione

Borghese che la pilota, accompagnato da Ettore Guizzardi, autista meccanico e

factotum e da Luigi Barzini, il re dei nostri giornalisti, che ha veste di

inviato speciale del Corriere della Sera e del Daily Telegraph. Il principe

Borghese, uomo assai preciso, punta sul consistente; la sua vettura, anche se

alleggerita di tutto ciò che non è essenziale alla marcia, pesa 20 quintali;

egli giudica di superare col peso più facilmente le difficoltà dei territori

privi di buone strade e i fatti gli danno ragione.

Le difficoltà e gli imprevisti sono quotidiani, occorre

guadare fiumi e torrenti, affrontare la steppa senza strade e gli Urali. Quando

un cerchione si schianta, si deve ricorrere agli artigiani del luogo per farne

uno nuovo. Sui giornali europei arrivano scarse notizie, il che è fonte di

fosche illazioni, perfino di quella che il triciclista Pons e il suo meccanico

siano stati mangiati dai cannibali. Il ritorno a Parigi è trionfale, dopo Mosca

e la Siberia tutto diventa più facile; banchetti e discorsi nelle ultime tappe.

L’Itala precede le macchine rimaste in gara di qualche migliaio di chilometri.

È il 10 di agosto, 60 giorni esatti per compiere

sedicimila chilometri su questo itinerario: Pechino, il Gobi, il lago Baikal,

Omsk, gli Urali, Novgorod, Mosca, Pietroburgo, Berlino, Liegi, Parigi. La dura

prova che le balestre, le sospensioni, il motore, le gomme e i freni hanno

affrontato e superato danno prestigio e coraggio all’industria italiana.

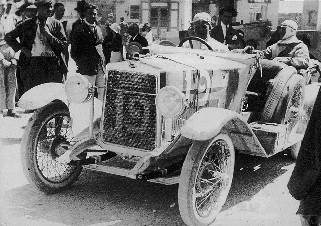

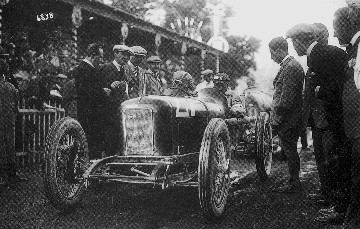

Anche la Diatto fa tesoro dell’esperienza e prepara una

vettura per il durissimo raid San Pietroburgo-Mosca che parte il 18 maggio

1908. Al via ventotto vetture, ne arrivano solo nove; la Diatto n. 25 di

Primaversi si classifica sesta. Sono queste prove estenuanti che portano nuove

esperienze e la fabbrica si indirizza con la sua produzione verso automobili

consistenti e dotate di buoni freni.

Ne è un esempio la 25/35 HP del 1907, di 4.846 cc, che

dapprima si avvale della trasmissione a catena e dal 1909 torna come negli

altri progetti al sistema cardanico. Anche se di prezzo decisamente superiore a

tutti i precedenti modelli (16.500 lire), questa vettura avrà un rilevante

successo e verrà costruita fino al 1910.

(Diatto

fondata nel 1905, usa il suo

marchio ovale dal 1909 e lo registra il 5/6/1919. Bugatti usa il suo marchio ovale dal 1911,

anno della fondazione e lo registra il 1/5/1925.

Non passano molti mesi che viene costruito un nuovo

motore di progettazione autonoma e originale, un monoblocco a quattro cilindri

di 2.049 cc, con una potenza di 15 HP e cambio a tre marce più retromarcia.

Con la guerra di Libia, i conflitti balcanici che ne

derivano e la conseguente prima guerra mondiale, la rivoluzione industriale

giolittiana riesce a superare la fase di stanchezza che attraversa alla vigilia

e a completarsi. Con le guerre, nuovi orizzonti si aprono all’industria dei

motori e metalmeccanica in genere. Neicieli della Libia sono apparsi i primi

aerei da ricognizione e i primi bombardieri. È un modo per assorbire nella vita

quotidiana il progresso, rompendo il nesso demoniaco che ancora sembra unire la

macchina all’uo-mo.

A metà del mese di agosto del 1905 un grosso rischio

corre la regina Margherita. Quattro pastorelli vedono il mostro – è lo

Sparviero, l’auto decapottabile su cui è solita viaggiare la regina madre,

seguita da una seconda vettura, l’Allodola –, scendere veloce dalle montagne

della Val d’Aosta, lanciando bagliori sinistri e infrangono a sassate i suoi

quattro fanali: la macchina finisce a livello di un burrone, però non

precipita, un vero miracolo. «Poteva essere» – commenta l’Illustrazione

Italiana –, «un disastro; non fu, per fortuna, che un innocuo incidente».

Margherita è rimasta immobile, fissando la medaglia d’oro di San Cristoforo che

porta sempre con sè e che da quel giorno diventa, dietro suo suggerimento,

patrono degli automobilisti.

A metà del mese di agosto del 1905 un grosso rischio

corre la regina Margherita. Quattro pastorelli vedono il mostro – è lo

Sparviero, l’auto decapottabile su cui è solita viaggiare la regina madre,

seguita da una seconda vettura, l’Allodola –, scendere veloce dalle montagne

della Val d’Aosta, lanciando bagliori sinistri e infrangono a sassate i suoi

quattro fanali: la macchina finisce a livello di un burrone, però non

precipita, un vero miracolo. «Poteva essere» – commenta l’Illustrazione

Italiana –, «un disastro; non fu, per fortuna, che un innocuo incidente».

Margherita è rimasta immobile, fissando la medaglia d’oro di San Cristoforo che

porta sempre con sè e che da quel giorno diventa, dietro suo suggerimento,

patrono degli automobilisti.

Nel 1908 è l’auto del sovrano che, partita da Racconigi e

diretta a Piacenza, causa una strettissima e non segnalata curva della strada,

rotola in un fossato; l’anno dopo otto padovani in gita, nella discesa di San

Marino, forse per un guasto ai freni, precipitano in uno strapiombo; nel 1910,

in un autodromo in Francia, il torinese Giuppone, per evitare due ciclisti,

sbanda e si uccide; tre anni dopo, presso Savona, una potente vettura investe

due buoi.

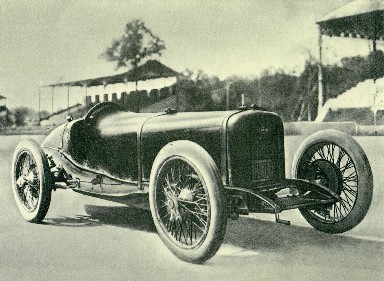

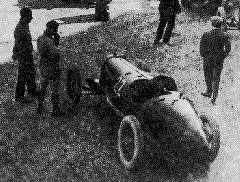

In questo contesto non certo luminoso per l’automobile,

nel 1910 la Diatto presenta sul Circuito di Brooklands in Inghilterra la sua

vettura “aerodinamica”, spinta da un poderoso motore di tipo aeronautico di

15,9 litri che la dice lunga sulle intenzioni della Casa. Nel 1911 avvia la

produzione di una nuova vettura, la Tipo Unico 16 HP con un motore monoblocco

di 2.212 cc e cambio a tre marce.

In questo contesto non certo luminoso per l’automobile,

nel 1910 la Diatto presenta sul Circuito di Brooklands in Inghilterra la sua

vettura “aerodinamica”, spinta da un poderoso motore di tipo aeronautico di

15,9 litri che la dice lunga sulle intenzioni della Casa. Nel 1911 avvia la

produzione di una nuova vettura, la Tipo Unico 16 HP con un motore monoblocco

di 2.212 cc e cambio a tre marce.

Nel 1912 questo progetto modifica la denominazione in

Tipo Unico 18 HP: la cilindrata passa a 2.413 cc, il cambio torna ad avere

quattro rapporti e nel prosieguo degli anni, fino al 1915, varieranno solo i

valori di passo, carreggiata anteriore e posteriore e peso totale.

Già da qualche anno le vetture Diatto corrono e vincono

in molte durissime gare dell’epoca, imponendosi come Eugenio Silvani il 21 giugno

1914 sul circuito toscano San Pietro a Sieve-Scarperia- Giogo-Fiorenzuola-Passo

della Futa-San Pietro a Sieve, di 65 km da percorrere quattro volte.

L’intervento bellico del maggio 1915 travolge in Italia

le remore psicologiche nei confronti del motore, mostrandone le possibilità

immense. Tra l’ottobre del 1911 e il gennaio del 1912, Gabriele D’Annunzio ha

inneggiato all’impresa di Libia, pubblicando sul Corriere della Sera le

“Canzoni delle gesta d’oltremare”, mentre da Parigi, Marinetti, in “Guerra

igiene del mondo” esalta «... le formidabili sinfonie degli shrapnel e le folli

sculture che la nostra ispirata artiglieria foggia nelle masse nemiche». Per

fare le “folli sculture” e per volare su Trento e su Vienna occorre

l’industria, e anche per dotare gli eserciti di automezzi. La guerra contro

l’Austria li ha requisiti tutti per coprire le “seconde linee” del fronte

essendo le ferrovie, fatte secondo un criterio puramente difensivo,

assolutamente insufficienti. I 3.400 automezzi, di cui l’autorità militare

median-te le requisizioni dispone, sono pochi e sono in concorrenza con i muli,

cui vengono lasciate le zone più avanzate e impervie. Delle nuove commesse la

Fiat fa la parte del leone con il camion militare 18BL.

L’intervento bellico del maggio 1915 travolge in Italia

le remore psicologiche nei confronti del motore, mostrandone le possibilità

immense. Tra l’ottobre del 1911 e il gennaio del 1912, Gabriele D’Annunzio ha

inneggiato all’impresa di Libia, pubblicando sul Corriere della Sera le

“Canzoni delle gesta d’oltremare”, mentre da Parigi, Marinetti, in “Guerra

igiene del mondo” esalta «... le formidabili sinfonie degli shrapnel e le folli

sculture che la nostra ispirata artiglieria foggia nelle masse nemiche». Per

fare le “folli sculture” e per volare su Trento e su Vienna occorre

l’industria, e anche per dotare gli eserciti di automezzi. La guerra contro

l’Austria li ha requisiti tutti per coprire le “seconde linee” del fronte

essendo le ferrovie, fatte secondo un criterio puramente difensivo,

assolutamente insufficienti. I 3.400 automezzi, di cui l’autorità militare

median-te le requisizioni dispone, sono pochi e sono in concorrenza con i muli,

cui vengono lasciate le zone più avanzate e impervie. Delle nuove commesse la

Fiat fa la parte del leone con il camion militare 18BL.

Tra ausiliarie e non, l’Italia nel 1924 conterà su

cinquantatremila chilometri di linee automobilistiche, cui vanno aggiunti i

servizi di “gran turismo” con itinerari occasionali prestabiliti e i servizi

“stagionali”, che agevolano le comunicazioni per le stazioni climatiche e di

cura.

E così, nel 1915, allo scoppio della prima guerra

mondiale, anche la Diatto inizia la produzione degli autocarri leggeri,

derivati dai telai delle autovetture, che per tutto il periodo bellico danno

prova di robustezza e grande affidabilità. Nello stesso anno viene inaugurato

in via Moretta a Torino un nuovo reparto di carrozzeria, mentre vengono

acquistati altri due complessi, gli stabilimenti John Newton di Torino e

Scacchi di Chivasso.

Nel 1916 anche Enzo Ferrari, con il fratello Alfredo,

acquista una Diatto di colore rosso e, come ricorda nelle sue memorie, scrive:

«Alfredo andò volontario in guerra, era il periodo nel quale i volontari della

Croce Rossa venivano arruolati se portavano anche l’automobile. La Diatto 4

cilindri Torpedo rossa che avevamo acquistato partì con lui per trasportare

feriti dal fronte agli ospedali dell’interno».

La guerra ha inciso profondamente anche sulla classe

operaia. Nel luglio del 1915 la Critica Sociale, la rivista socialista fondata

e diretta da Filippo Turati, segnala, tra le storture che sono prodotte dal

conflitto, la conseguenza psicologica che è derivata dal fatto di abituare

l’operaio per anni a produrre per la pura distruzione. «Quali ripercussioni» –

si domanda la rivista –, «avrà questo fatto anormale sulla vita economica e

finanziaria del dopoguerra?».

La guerra ha inciso profondamente anche sulla classe

operaia. Nel luglio del 1915 la Critica Sociale, la rivista socialista fondata

e diretta da Filippo Turati, segnala, tra le storture che sono prodotte dal

conflitto, la conseguenza psicologica che è derivata dal fatto di abituare

l’operaio per anni a produrre per la pura distruzione. «Quali ripercussioni» –

si domanda la rivista –, «avrà questo fatto anormale sulla vita economica e

finanziaria del dopoguerra?».

Il conflitto invece è una pacchia per l’industria

metalmeccanica italiana, i preventivi di ciò che occorre per la guerra sono

fatti in base ai costi delle vecchie officine di artiglieria che sono male

attrezzate e male organizzate, costi quindi passibili di guadagni enormi per

chi sappia organizzarsi una lavorazione in serie; ed è per la classe dirigente

un’occasione per rompere l’avanzata del movimento operaio. La Fiat, per citare

una delle maggiori industrie belliche, realizza utili di bilancio dell’80%, che

le permettono di moltiplicare per sette il capitale sociale e per dieci il

numero dei dipendenti.

A guerra conclusa la Diatto subisce un’ulteriore

trasformazione: nel 1918 infatti assume la nuova denominazione sociale di

Società Anonima Fonderie Officine Fréjus Automobili Diatto. L’anno successivo

diventa Società Anonima Automobili Diatto, conferendosi una nuova struttura che

la porterà nel 1920 a trasferire da Torino a Roma la sede sociale, anche per

seguire più da vicino le difficili pratiche di riscossione del debito di oltre

sei milioni di lire – l’equivalente oggi di oltre 300 miliardi –, maturato

dallo Stato per la fornitura del materiale bellico da parte della Gnome et

Rhône; debito che non sarà mai onorato e che procurerà gravi disagi economici

all’intero complesso industriale.

Le fabbriche europee, colpite in pieno petto da una

riconversione bellica non prevista e mal assorbita, devono fare i conti con una

tragica scarsità di denaro, con la cecità di governi che continuano a ritenere

le automobili “inutili, indecenti e ridicole carrozze”, con strade la cui

angustia e il cui fondo non tollerano velocità superiori ai trenta o quaranta

chilometri l’ora, e infine con un vizio d’origine dell’automobile stessa, che

potrebbe chiamarsi la “sua sponsorizzazione aristocratica”: fin dal principio,

sono stati i marchesi, i duchi, i principi, perfino i membri delle famiglie

reali a possedere e guidare le costosissime veterane e tutte le loro

discendenti: anche ora, nel 1928, Ferdinand Porsche, il geniale costruttore,

dice sprezzantemente «parlano da democratici, ma vogliono ugualmente vetture di

lusso».

Le fabbriche europee, colpite in pieno petto da una

riconversione bellica non prevista e mal assorbita, devono fare i conti con una

tragica scarsità di denaro, con la cecità di governi che continuano a ritenere

le automobili “inutili, indecenti e ridicole carrozze”, con strade la cui

angustia e il cui fondo non tollerano velocità superiori ai trenta o quaranta

chilometri l’ora, e infine con un vizio d’origine dell’automobile stessa, che

potrebbe chiamarsi la “sua sponsorizzazione aristocratica”: fin dal principio,

sono stati i marchesi, i duchi, i principi, perfino i membri delle famiglie

reali a possedere e guidare le costosissime veterane e tutte le loro

discendenti: anche ora, nel 1928, Ferdinand Porsche, il geniale costruttore,

dice sprezzantemente «parlano da democratici, ma vogliono ugualmente vetture di

lusso».

Mancano ancora tre anni al primo progetto della

Volkswagen, la “vettura del sogno”, come la battezzerà nel settembre 1931 lo

stesso Porsche, e manca altrettanto tempo alla nascita ufficiale della Balilla.

Tre anni non sono nulla, ma rappresentano il minimo indispensabile perché

tramonti, nelle strette della crisi, il concetto di automobile giocattolo per

pochi e si affermi quello dell’automobile come utilitaria.

Il 13 giugno 1920 si disputa la corsa del Mugello, il

circuito toscano è da percorrere sei volte per un totale di 390 km. Partono 24

concorrenti, se ne classificano soltanto cinque. Augusto Tarabusi è secondo su

Diatto alla media di oltre 60 km all’ora, alle spalle di Giuseppe Campari su

Alfa Romeo. Il 20 ottobre si corre l’XI Targa Florio. Il percorso è quello

dell’anno precedente: quattro giri del Medio Circuito delle Madonie, 432 km; al

via Peter de Paolo e Peyron su Diatto.

È il novembre del 1920. Da mesi la lotta sindacale

conosce uno stillicidio di violenze, i metalmeccanici organizzati nella Fiom

(federazione italiana degli operai metallurgici) sono centosessantamila e

avanzano, tramite il loro segretario – il riformista turatiano onorevole Bruno

Buozzi, un operaio giunto al vertice dell’organizzazione sindacale –, il

pacchetto rivendicativo comprendente la richiesta di aumenti salariali fino al

50% per le donne e per gli apprendisti, le ferie pagate fino a 12 giorni l’anno

e un’indennità di licenziamento: queste richieste, in sè modeste, cadono in una

fase di recessione e le trattative vengono interrotte. Sono cinquecentomila i

lavoratori che si asserragliano nelle fabbriche, facendo sorvegliare gli

stabilimenti e i macchinari giorno e notte da squadre di guardie rosse.

È il novembre del 1920. Da mesi la lotta sindacale

conosce uno stillicidio di violenze, i metalmeccanici organizzati nella Fiom

(federazione italiana degli operai metallurgici) sono centosessantamila e

avanzano, tramite il loro segretario – il riformista turatiano onorevole Bruno

Buozzi, un operaio giunto al vertice dell’organizzazione sindacale –, il

pacchetto rivendicativo comprendente la richiesta di aumenti salariali fino al

50% per le donne e per gli apprendisti, le ferie pagate fino a 12 giorni l’anno

e un’indennità di licenziamento: queste richieste, in sè modeste, cadono in una

fase di recessione e le trattative vengono interrotte. Sono cinquecentomila i

lavoratori che si asserragliano nelle fabbriche, facendo sorvegliare gli

stabilimenti e i macchinari giorno e notte da squadre di guardie rosse.

La gravità della situazione è evidente: «Chi, in questi

giorni» – scrive lo storico Morandi –, «si fosse affacciato al passo dei Giovi

guardando giù nella vallata della Polcevera e più lontano, verso Voltri, verso

Sestri, avrebbe visto sui tetti degli opifici fiammeggianti, nel chiaro sole

del mattino, le bandiere rosse del proletariato. E così nella conca di Lecco,

vigilata dal Resegone, e così verso Greco milanese, verso Mirafiori, nel

biellese e nel bresciano». Ha ragione la tattica di Giolitti e l’occupazione si

esaurisce da sola.

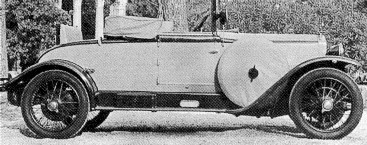

Nel 1921 il modello 4 DS, una versione modificata del

tipo 4 DC, con caratteristiche prettamente sportive e una velocità di 140-150

km/h, continua la produzione agonistica, che assumerà una connotazione ancora

più importante per la Casa automobilistica. Sempre nel 1921 la Diatto decide di

riportare la sede sociale a Torino; si imposta una nuova politica, con

programmi ambiziosi che prevedono, tra l’altro, l’organizzazione di una squadra

corse.

Nel 1921 il modello 4 DS, una versione modificata del

tipo 4 DC, con caratteristiche prettamente sportive e una velocità di 140-150

km/h, continua la produzione agonistica, che assumerà una connotazione ancora

più importante per la Casa automobilistica. Sempre nel 1921 la Diatto decide di

riportare la sede sociale a Torino; si imposta una nuova politica, con

programmi ambiziosi che prevedono, tra l’altro, l’organizzazione di una squadra

corse.

Il capitale sociale viene aumentato a lire 10.000.000,

una cifra ragguardevole per l’epoca, che permetterà l’acquisto di diversi

progetti da realizzare a breve scadenza.

Nel 1922 la direzione tecnica viene affidata a Giuseppe

Coda – ex titolare della Veltro Società Automobili, costituita l’anno prima ma

sciolta dopo pochi mesi –, il cui unico progetto per la costruzione di un

autotelaio di due litri viene rielaborato e realizzato dalla Diatto sotto la

denominazione di Tipo 20. Anche questa vettura, insieme alla sua derivata Tipo

20 S, riscuote grande successo su tutti i circuiti, vincendo innumerevoli

corse alla guida dei più grandi campioni come Tazio Nuvolari, Antonio Ascari,

il marchese Diego De Sterlich, Emilio Materassi, la baronessa Avanzo, Alfieri

ed Ernesto Maserati, Gastone Brilli-Peri, Giulio Aymini, Tarabusi, Ghia, Cesare

Schieppati e altri ancora.

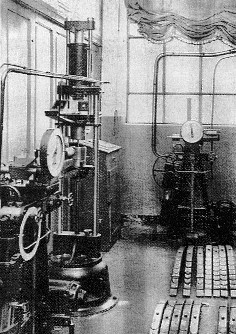

Di poco inferiore a 2.000 cc (1.995 cc), il motore a

quattro cilindri, fusi in un solo blocco di ghisa con testa riportata, alloggia

nella parte superiore i tre supporti dell’albero a cammes che comanda a mezzo di

bilancieri le valvole intercambiabili.

Il funzionamento è reso silenzioso da speciali

ugualizzatori del movimento, posti sull’albero delle cammes, quest’ultimo

comandato, unitamente alla pompa dell’acqua, al magnete, alla ventola di

raffreddamento e alla dinamo, dall’albero verticale a mezzo di ingranaggi

elicoidali, sul cui prolungamento è montata la pompa dell’olio per la

lubrificazione sotto pressione. L’accensione è data da un magnete ad alta

tensione, con anticipo a mano sul volante di direzione. Il carburatore è

automatico, con comando a pedalino o anche manuale. Il raffreddamento è

ottenuto con circolazione di acqua a pompa centrifuga e radiatore con ventilatore.

La frizione, a secco, è composta da un solo disco, con molle multiple sulla

periferia dello spingidisco.

Il funzionamento è reso silenzioso da speciali

ugualizzatori del movimento, posti sull’albero delle cammes, quest’ultimo

comandato, unitamente alla pompa dell’acqua, al magnete, alla ventola di

raffreddamento e alla dinamo, dall’albero verticale a mezzo di ingranaggi

elicoidali, sul cui prolungamento è montata la pompa dell’olio per la

lubrificazione sotto pressione. L’accensione è data da un magnete ad alta

tensione, con anticipo a mano sul volante di direzione. Il carburatore è

automatico, con comando a pedalino o anche manuale. Il raffreddamento è

ottenuto con circolazione di acqua a pompa centrifuga e radiatore con ventilatore.

La frizione, a secco, è composta da un solo disco, con molle multiple sulla

periferia dello spingidisco.

Il cambio di velocità è a quattro rapporti e marcia

indietro su trains balladeurs, con quarta in presa diretta e leva di comando al

centro. La trasmissione è ad albero, con un solo cardano e coppia posteriore, a

dentatura spiroidale Greason. Il ponte posteriore è in acciaio stampato. I

freni a pedale sulle quattro ruote, quello a mano sulle ruote posteriori o

sulla puleggia del cambio. Il telaio in profilato d’acciaio a C da 3 mm si

avvale di sospensioni ad assali rigidi, con molle a balestra semiellittiche.

Con la presentazione al Salone di Milano del 1922 della

Diatto Tipo 20, progettata dall’ingegner Coda, inizia la stretta collaborazione

con i fratelli Maserati, piloti e collaudatori nella preparazione della leggendaria

20 S. Per accelerare il lavoro in vista delle competizioni al Circuito di

Monza, Alfieri ed Ernesto Maserati si trasferiscono a Torino.

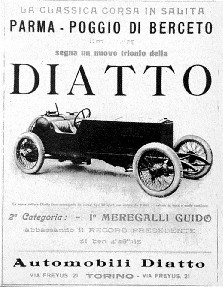

È una vettura dalle grandi doti, moderna, affidabile e

soprattutto veloce che, alla guida di Meregalli, si distingue il 2 aprile 1922

alla XIII Targa Florio e vince il 14 maggio la Parma-Poggio di Berceto.

È una vettura dalle grandi doti, moderna, affidabile e

soprattutto veloce che, alla guida di Meregalli, si distingue il 2 aprile 1922

alla XIII Targa Florio e vince il 14 maggio la Parma-Poggio di Berceto.

Nell’agosto del 1923 la Coppa delle Alpi ha, tra i suoi

ospiti-partecipanti, il grande letterato e giornalista Arnaldo Fraccaroli che

poi, con Sonzogno, raccoglie in volume il proprio diario quotidiano e il fatto

contribuisce – come già accaduto con la partecipazione di Luigi Barzini al

raid Pechino-Parigi del 1907 –, a dare popolarità al mito dell’automobile e non

tanto dal punto di vista velocistico, trattandosi soprattutto di una gara di

resistenza.

Sono le montagne che fanno paura, i luoghi della guerra –

Saga, Caporetto, Tomino, l’Isonzo, il Carso istriano –, ci sono i fiumani che

colmano i gareggianti di cortesie e i croati che guardano e non salutano. E poi

c’è la gran faticaccia, ci si alza alle tre o al massimo alle quattro del

mattino, si arrotano ogni giorni 500 km di polvere e di caldo, si sale fin

quasi a tremila metri. A Tione ricevono un mazzo di fiori con un nastro

tricolore, il saluto delle Giudicarie – dice la scritta –, «per gli audaci

corridori a nome delle più garibaldine tra le ridenti valli trentine». Delle 44

partecipanti, ne arrivano 24 e le quattro Diatto fanno la loro figura!

Così, a metà del mese di maggio del 1924, viene

costituita la Società Anonima Autocostruzioni Diatto, con il preciso intento di

perseguire i programmi della società precedente che viene rilevata.

In considerazione della sfolgorante vittoria della 20 S a

telaio lungo al Gran Premio della Notte-24 Ore di Monza con l’equipaggio

Schieppati-Ferretti e della sua brillante prestazione al Gran Premio di San

Sebastian in Spagna, con Alfieri Maserati si dà vita, prima fra tutte, alla

realizzazione di una vettura da Grand Prix. Alfieri, con l’appoggio del

fratello Ernesto, realizza un 8 cilindri in linea, le cui caratteristiche

principali sono: alesaggio 65,5 mm, corsa 74 mm, cilindrata 1.995 cc;

inizialmente vengono usati pistoni in elektron subito sostituiti con altri in

alluminio. La testata smontabile è in alluminio con calotte riportate in

acciaio. Il blocco cilindri, anch’esso in alluminio con canne in acciaio

avvitate. Le bielle sono tubolari, con due alberi a cammes in testa comandati

da ingranaggi cilindrici. Le prime prove vengono eseguite ad alimentazione

atmosferica con due o quattro carburatori in bronzo Zenith diametro 16. Il peso

del motore è di 156 kg.

Il motore viene installato su un telaio Tipo 20 S e, con

questa vettura, Alfieri Maserati vince alla Parma-Poggio di Berceto.

Successivamente viene montato un compressore tipo Roots con due carburatori

Memini sotto pressione, a valle del compressore.

Con una speciale miscela a base di benzina Avio e una

piccola quantità di benzolo, si ottengono potenze dell’ordine dei 150 HP. A

fianco di questo importante studio si lavora anche sulla nuova Tipo 30 di 1.995

cc, con un robusto motore a quattro cilindri, valvole e asse a cammes in testa,

con una potenza di 52 HP e una velocità di 115 km/h. Sarà prodotta con buoni

risultati fino al 1927, anno in cui verrà sostituita dal Tipo 26.

Con una speciale miscela a base di benzina Avio e una

piccola quantità di benzolo, si ottengono potenze dell’ordine dei 150 HP. A

fianco di questo importante studio si lavora anche sulla nuova Tipo 30 di 1.995

cc, con un robusto motore a quattro cilindri, valvole e asse a cammes in testa,

con una potenza di 52 HP e una velocità di 115 km/h. Sarà prodotta con buoni

risultati fino al 1927, anno in cui verrà sostituita dal Tipo 26.

Alla 24 Ore di Le Mans del 1925 quattro Diatto prendono

il via, due Tipo 25 e due Tipo 30, vincendo nella classe 2.000 con l’equipaggio

Garcia-Botta, che si classifica anche per la prestigiosa Coppa Biennale Rudge

Withworth; la 20 S di François Lecot si aggiudica il primo posto alla Corsa di

Limonest. Il 6 settembre dello stesso anno avviene l’esordio della Diatto 8

cilindri al quinto Gran Premio d’Italia. Alla guida è l’impetuoso pilota

toscano Emilio Materassi che, tre anni più tardi sullo stesso circuito, al

volante della sua Talbot, perderà la vita a seguito di un’uscita di strada:

tragico incidete, il più grave di Monza, nel quale trovano la morte ventisette

spettatori.

La prova della nuova Diatto Grand Prix è significativa e

permette sin dall’inizio l’inserimento del bolide nelle prime posizioni ma, a

causa del brevissimo tempo intercorso tra il progetto, la realizzazione e le

prove, la messa a punto si rivela imperfetta e, nonostante l’impegno del

valoroso mugellano, è costretta al ritiro.

Le enormi spese affrontate per la realizzazione di questa

vettura e il mancato successo provocano nei dirigenti della Casa una crisi di

sconforto, anche perché vanno profilandosi gravi problemi finanziari determinati

dal dissesto delle industrie tessili dei fratelli Musso, nuovi e importanti

azionisti della Diatto. Tuttavia l’impegno delle maestranze permette l’uscita

di un ulteriore modello, il Tipo 35, molto simile al Tipo 25 già in produzione,

entrambi con motori a quattro cilindri di 2.952 cc, con valvole e assi a cammes

in testa, il primo erogante una potenza di 75 HP e una velocità di 135 km/h,

l’altro con 70 HP e una velocità di 125 km/h.

Le enormi spese affrontate per la realizzazione di questa

vettura e il mancato successo provocano nei dirigenti della Casa una crisi di

sconforto, anche perché vanno profilandosi gravi problemi finanziari determinati

dal dissesto delle industrie tessili dei fratelli Musso, nuovi e importanti

azionisti della Diatto. Tuttavia l’impegno delle maestranze permette l’uscita

di un ulteriore modello, il Tipo 35, molto simile al Tipo 25 già in produzione,

entrambi con motori a quattro cilindri di 2.952 cc, con valvole e assi a cammes

in testa, il primo erogante una potenza di 75 HP e una velocità di 135 km/h,

l’altro con 70 HP e una velocità di 125 km/h.

Il 21 settembre 1926 Giulio Aymini vince la

Susa-Moncenisio con una 20 S stabilendo il nuovo record di auto da turismo. Nel

1927 una Diatto 30 è prima per la classe 2.000 cc e settima assoluta alla 6 Ore

di Brooklands.

Sempre nel 1927 vengono allestite per la Mille Miglia due

vetture sperimentali 8 cilindri 2 litri con compressore da 160 HP in grado di

superare i 220 km orari! La Mille Miglia, una gara d’eccezione, ha la funzione

di attirare l’attenzione ammirata del mondo sull’Italia fascista, mettendo in

evidenza che – come scrive Gioventù Fascista –, «... le strade italiane sono

state restaurate dal fascismo in modo tale da consentire, su un percorso che

va e torna per mezza Italia da compiersi in una sola tappa, medie di 110 km

all’ora».

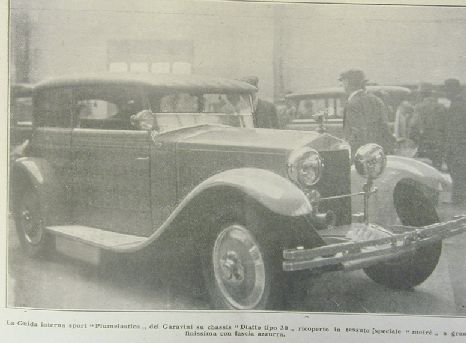

Sebbene tra grandi difficoltà nel 1927, dopo aver

schierato alla partenza di questa magica gara ben quattro Diatto 4 cilindri a 4

valvole in testa e le due 8 cilindri sperimentali, viene presentato al pubblico

il Tipo 26 di 2.632 cc, erogante una potenza di 70 HP e una velocità di 140

km/h. È l’ultima creazione in serie di questa grande Casa, che negli anni

seguenti si troverà in gravissime difficoltà economiche fino a quando, nel

1931, sull’orlo del fallimento, chiederà il concordato preventivo.

Eppure, il momento politico del 1928 e 1929 dovrebbe

essere favorevole a un riconoscimento e un potenziamento del “prodotto

italiano”: il 1928 è stato complessivamente triste e perfino cupo, segnato profondamente

dalla catastrofe del dirigibile Italia di Umberto Nobile, che si abbatte sul

pack del Polo Nord il 25 maggio e dall’attentato a re Vittorio Emanuele alla

Fiera di Milano il 12 aprile.

La stretta monetaria, annunziata dallo stesso Mussolini a

Pesaro il 18 agosto 1926, sembra allentarsi e quasi sparire, senza alcun

preallarme di quel cataclisma che, scoppiando in America nell’ottobre,

investirà di lì a poco l’Italia e il mondo intero.

Il concordato preventivo passa in giudicato il 29 ottobre

1931 e, l’anno successivo, la Diatto viene rilevata dal suo direttore della

produzione, il cavalier Carlino Sasso, il quale provvede a risanare l’azienda

producendo parti di ricambio per automobili Diatto, oltre che gruppi

elettrogeni, motocompressori, motopompe e perforatrici pneumatiche.

Il mondo sta incamminandosi velocemente verso lo stesso

concetto che l’automobile, come prodotto più carico d’avvenire, anticipa e

prefigura. Stanno arrivando le masse, i prodotti per le masse, in un certo

senso anche l’oppio per le masse, che hanno bisogno di dimenticare le tristezze

della crisi, le latenti inquietudini di un sottofondo europeo che ribolle con

sinistri presagi.

Sono già di massa, nel dicembre del 1930, i dodici idrovolanti

di Balbo che percorrono i 10.400 chilometri tra Orbetello e Rio de Janeiro, ed

è già di massa il cinema con i suoi “telefoni bianchi”.

Sono già di massa, nel dicembre del 1930, i dodici idrovolanti

di Balbo che percorrono i 10.400 chilometri tra Orbetello e Rio de Janeiro, ed

è già di massa il cinema con i suoi “telefoni bianchi”.

Sono di massa le vacanze, con l’apparire dei primi “treni

popolari”, e divengono di massa anche avvenimenti per solito contenuti tra le

pareti di auguste o importanti dimore: con grande fasto pubblico e intere

pagine di stampa si sposano nel gennaio del 1930 i principi Umberto e Maria

Josè, e il 24 aprile Galeazzo Ciano con la figlia di Mussolini, Edda, il cui

nome viene fulmineamente accaparrato da migliaia di neogenitori e attribuito ad

altrettante ignare neonate.

Seguono per la Diatto dieci anni di prosperità con le

nuove produzioni non automobilistiche, mentre alcuni gentlemen drivers

continuano a partecipare alle competizioni fidando nella possibilità di

reperire i pezzi di ricambio delle loro automobili che la Casa non ha mai

cessato di fabbricare.

Poi, il buio della guerra. Un ritorno alla costrizione di

nuovi modelli di vetture viene tentato, ma senza successo, alla Diatto nel 1945

e tutti gli studi per conto della Società Galileo rimangono allo stadio di puri

progetti cartacei, senza alcuna iniziativa.